從數據到洞察:讓分析不只是報表,而是行動力

在數據分析的世界裡,我們常說「數據不撒謊」,但事實上,數據只有被理解、被詮釋,才能真正帶來價值。作為數據分析師,我們的任務不僅是整理數字,更是從複雜資料中抽絲剝繭,找出能驅動決策的洞察。

以下整理是我擔任導生聚 第二次月會的分享討論,透過文字分享給你們,帶你理解數據分析師在工作中遇到的挑戰、成就感來源,以及如何將數據轉化為有力洞察。

如果你不想只靠閱讀文字消化,這次我也運用 Notebook LM 提升生產力,既滿足了我分享的心,也讓沒能參加的人能一起了解這個話題。歡迎收聽 Podcast 版本,用耳朵一起感受!

首先,一樣開頭的 10 分鐘破冰遊戲,先請大家思考,在工作經驗中關於 「洞察」這個主題帶給你的兩個形容詞。有趣的是—— 負面形容詞大於正面 。

1. 數據分析師的挑戰與心聲

在會議中,與會者分享了工作中遇到的痛點:

- 解謎卻看不到盡頭:面對模糊的需求,分析師常感到茫然,像是在白紙上解謎。

- 報表不美觀:雖然功能完整,但美感欠缺,讓人內心希望能做得更漂亮。

- 需求變動頻繁:資料與報表需不停調整,令人心生疲憊。

- 資訊爆炸與簡化困難:面對大量數據,如何找出最有價值的切角並簡化呈現,是最大的挑戰。

- 時間壓力大:會議、簡報和分析同時進行,常需加班。

- 洞察被低估:辛苦挖掘出的結果,可能被視為「常識」,洞察價值難以被認可。

然而,也有讓人感到成就的時刻:

- 影響決策,提升信用:分析成果被採納並推動策略,能帶來滿滿成就感。

- 行動方案與被看見:當洞察引導行動時,分析師的努力被團隊認可。

- 驗證假設與跨部門合作:透過數據驗證觀察,並與不同團隊合作,洞察的價值更明顯。

從題目到行動:分析方向的精煉,一個成功的數據分析,不只是完成一份僅有數字,而是找到 可行動的方向。

因此,建議大家第一步會是先 「釐清目標與限制」。有些數據團隊內部會有數據PM角色去釐清需求,但同時也有數據團隊會期待數據分析師本身要有「需求訪談」能力。我很建議數據分析師有此能力,是因為在訪談中才會更加了解背景脈絡、如何做可以更好。

2. 釐清目標與限制 :

沒有明確目標,分析容易淪為「做完很多卻沒有價值」。

- 業務目標:分析需回答「這個問題要解決什麼商業挑戰?」深入探究問題背後的業務目標和背景,例如:今天總經理想了解流量表現,但真正想解決的是中小企業如何利用有限成本增加流量等具體背景。

- 利害關係人需求:了解誰會使用報告、做出什麼決策。釐清誰會使用這份分析報告,以及分析成果將被用來做什麼決策。不同的提案人(如行銷部門、老闆)會影響分析的切入角度和最終建議的行動方案。分析師應了解自己的角色定位,以及利害關係人拿這份報告的真正意圖(例如用於行銷,或是作為推動其他部門行動的依據)

- 資源限制:時間、人力、數據可得性,確保分析可執行。

需求規格書,既能保護團隊,保有文件永流傳

需求規格書,既能保護團隊,保有文件永流傳

以上幾項,我很推薦在數據專案中,務必要建立需求規格書,解決模糊需求帶來的溝通困難,建議建立一份需求規格書。這份文件應明確記錄「為什麼要做這張票」、「這個問題對公司將產生多大的影響」以及「問題的具體背景」。這不僅有助於分析師釐清分析架構,也能作為未來需求變動時的溝通依據,避免不必要的改動。

面對過多需求排序,不知道如何投入方向與優先排序?

- 考量 影響度 (Impact)、可行性 (Feasibility)、時效性 (Timeliness)。

- 可使用 ICE / RICE 框架排序需求。(這題未來我會再寫一篇詳述)

- 當需求過多,分層交付:先做核心報告,再提供延伸分析。

- 建立 需求規格書:釐清分析架構、確認業務目標與利害關係人需求,避免分析脫離實務。

然而,在數據分析的架構中,問題定義是許多人感到最困難的一環,這步錯誤也會導致問題。因此,問題拆解與框架輔助 : 原則:先發散、再收斂,切角要對應業務目標、有數據支撐、帶出行動建議。

- 心智圖 (Mind Map):適合模糊需求,快速視覺化想法。

- 樹狀結構 (Issue Tree):系統化拆解問題,確保全面且不重複(MECE)。

- Opportunity Tree:以目標出發,串連機會與解法,直指業務目標。

在這篇文章,我先不加以贅述,但如果你有興趣,我很建議讀者多看這幾本書籍關於顧問或商業策略書籍,像是我蠻喜歡 <BCG 頂尖顧問的高效決策力>、<複雜問題的策略思考 & 分析>、<將大數據由潮流化為營收的8個法則> 以及像是 <把問題化煩為簡的思考架構> 這幾本書都對拆解商業問題很有幫助。

3. 研究方法與數據詮釋

每一個洞察,都應標註假設與限制,讓決策建立在清晰理解上,而非盲目相信數字。數據分析師需要平衡質性與量化研究,並謹慎詮釋資料:

- 質性 vs. 量化:問題偏探索需求,多用質性;偏成效驗證,多用量化。

- 三角驗證:量化找模式、質性解釋原因,再用量化驗證普遍性。

- 避免因果誤判:透過控制變因、A/B 測試或準實驗設計驗證因果關係。

- 溝通數據限制:明確在報告加上容忍區間,明確說明小樣本、分母問題,提供信賴區間或趨勢觀察,而非單一數字。

4. 報告呈現與決策溝通

數據分析的價值,最終取決於能否被理解並驅動行動。簡報設計要點有幾個可以注意

- 明確目標與受眾:高階主管看重結論與影響,業務團隊可能需要細節。這點除了釐清商業問題背景脈絡以外,「同理與換位思考」角度很重要,可以有效釐清簡報內容的深度與呈現方式。

- 金字塔原則:結論先行,圖表與數據支撐;細節放附錄。

- 圖表簡潔:每張圖傳達一個訊息,突出趨勢或異常值。

- 故事化:從「問題 → 方法 → 結果 → 洞察 → 建議」,像講故事般呈現。建議通常在數據報告中,過於專業用語則相伴著較大的理解成本。

真正優秀的數據分析師應該是將專業的用語,白話地讓受眾理解很重要。

- 互動空間:給觀眾提問與消化數據的時間。

也有人好奇決策速度 vs. 與模型精確度當中的矛盾

高層常面臨資訊不完全、時間緊迫的情況,分析師提供「足夠支撐決策的資料」即可。

- 高層決策考量: 高層決策者常面臨「時間敏感」、「決策影響大」和「資訊不完全」的情況。因此,他們會將「速度、經驗、直覺和數據結合」,快速判斷。

- 分析師的角色: 「設定數據容忍範圍」,非所有決策都需要100%精確。提供「精簡、可行的數據支援」,讓決策者快速抓到關鍵洞察。

- 實踐策略: 可將模組化專案分階段交付,例如設定「二月可以上線,可是我二月上線的是叫做能跑就好,有雛形就好」,後續再進行優化,以滿足決策速度要求。

模組化交付、迭代優化,是平衡速度與精確度的策略。

最後,也分享幾種洞察被接受的技巧:

- 結論先行: 先說「洞察結論」,再提供支持數據。

- 聚焦決策相關: 突出與業務目標和決策直接相關的關鍵數據。

- 視覺化與故事化: 數據轉化為易理解的圖表,用故事線串聯,每圖只傳達一個訊息。

- 語言簡單、避免行話: 用口語化方式描述,避免專業術語。

- 提供選項而非單一答案: 提供2-3個行動選項,每個附簡單數據支撐,讓決策者保有選擇權。

- 了解決策者偏好: 觀察決策者的關注點和風格,量身定做。

- 建立信任與默契: 持續提供可靠、準確的洞察,標註數據來源、假設與限制。

- 刷存在感: 透過定期分享團隊成果、數據報告數量等方式,建議「在組織當中呼籲你們的重要性」,搭建合適的信任關係。

5. 最後,學習資源與持續精進

- SQL 與 Python:因為我過往大多還是以R 語言為主,但 SQL 還是數據分析必學語言,我很推薦透過實戰、刷題(W3Schools、LeetCode)、可以嘗試去下載 Opendata 處理髒資料提升能力,並未來到工作實戰,透過 Code Review 學習最佳實務。

- 數據洞察相關閱讀:建議閱讀顧問或商業策略書籍,像是我蠻喜歡 <BCG 頂尖顧問的高效決策力>、<複雜問題的策略思考 & 分析>、<將大數據由潮流化為營收的8個法則> 以及像是 <把問題化煩為簡的思考架構> 這幾本書都對拆解商業問題很有幫助 ,如果你想嘗試更多數據與商業運營的結合,我也很推薦開始理解(營運卓越)「Operational Excellence」的概念,從更高層次看數據如何驅動營運改進。

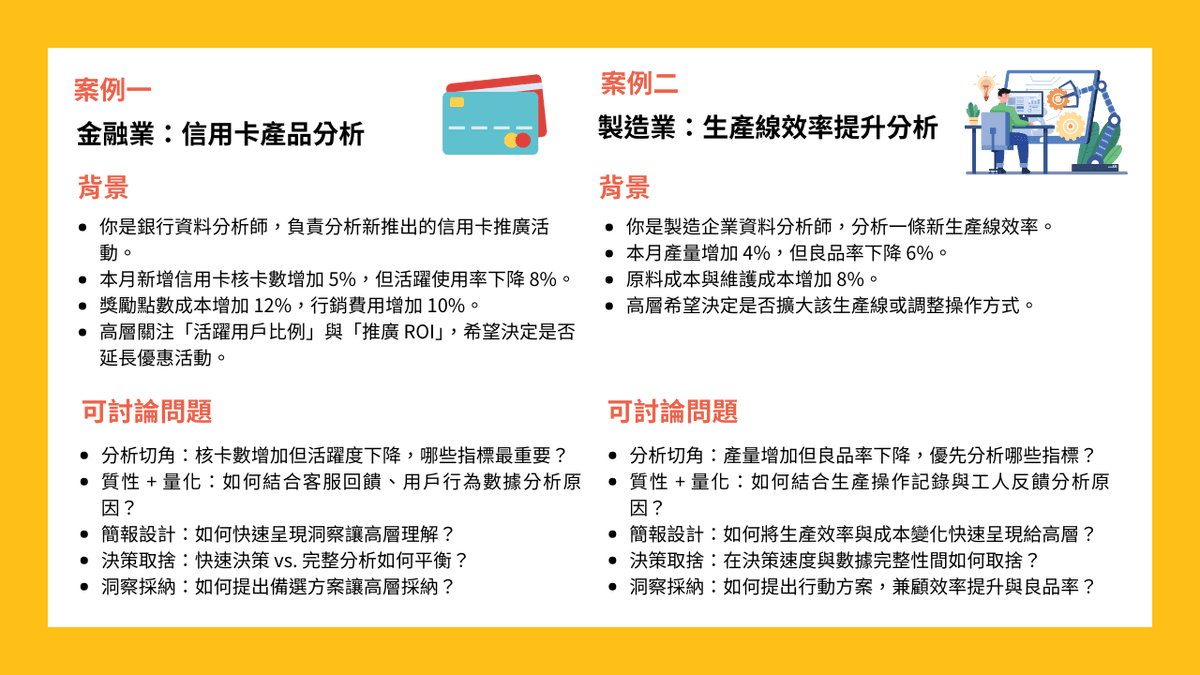

案例分享:在分享討論大概剩 15 分鐘的時間,嘗試讓大家選取不同產業案例,根據下方案例嘗試進行延伸的討論,如果你有興趣,歡迎也試試看,可否順利回答這些問題!